サイクルリサーチャー RYOTAです。もうすぐ7月。ツールドフランスが今年も開催されます。

ツールドフランスに向けて各社有名自転車メーカーは新型機を開発・導入してきます。

常に最先端を追うユーザーと、そうではないユーザーがいると思います。いいものをいつまでも使い続けることも大事でしょう。しかし最新機材が導入されるなか、一昔前まで一般的だった規格であった「リムブレーキ」もディスクブレーキに置き換わりつつあります。

ホイールもディスクブレーキモデルが開発の最先端を行っているので、リムブレーキホイールの新作はほぼ発表されない現状・・・

「そろそろディスクブレーキ乗り替えてもいいでしょ。」って思うのに乗り替えられない。

今回はそんなユーザーの背中を押せるようなブログになればいいと思っています。

そもそもなぜディスクブレーキ車に乗り替えれないのか

リムブレーキモデルからディスクブレーキモデルへの乗り換えを妨げているもの。

単純に「コスパ」だと思います。

そのほかにも理由はあります。偏見かもしれませんが、

・ディスクブレーキは制動力が高すぎてホイールがロックしやすい

・ディスクブレーキはメンテナンスが大変

・ディスクブレーキは音鳴りする

これらの理由で乗り換えを敬遠される方もいます。この3点については、ディスクブレーキモデルに乗ってしまえばその走行性能と快適性がすべて上回るため、すぐに気にならなくなります。

それだけ現行モデルの自転車は性能が格段に向上しています。

単純に自転車の価格がインフレしているため乗り替えが安易にできないのが原因だと思っています。

最近の自転車が値上げっている理由

ロードバイクに至っては、一昔前より20~30%ほど値上げされたモデルもあります。値上げされる理由は多岐にわたりますが、私が思うに「自転車の性能がここ数年で飛躍的に向上している」ことも理由の一つだと思います。

自転車の性能において「軽さが正義!!」なのは今も変わりませんが、ただ軽いバイクは作れてもそれがさらに速くなるためには限界に近いている様です。

現代は軽さより「空力(エアロ)」を追求する時代へと変化してきて来ます。新時代の理想的なバイクを作りだすためには、変速性能・ブレーキ性能をより向上させる必要があるのは明確です。

(より速くするためにはケーブルをなるべくフレームに内装して、空力を向上させる。速くなったのならブレーキの性能も上げないと、バイクコントロールが難しくなる。)

機材がなんのアップグレードもされずにただ値上げされているのであれば、それはかなり問題です。

値上げは実感しているが、バイク事態の性能も向上しているため、用途に合ったバイクの金額を見極めることで今後のサイクリングが劇的にたのしくなることは間違いないでしょう。

ディスクブレーキ搭載モデルを買うなら完成車?バラ完?

ディスクブレーキ搭載モデルを買うなら、完成車のほうが手っ取り早いです。しばらく自転車に乗っていなくて、また自転車に乗ろうと思ったときなんかは特に完成者のほうがいいでしょう。

というのも、現代コンポーネントの段数をご存知でしょうか?ロードバイク・グラベルバイクに使用されるコンポーネントの段数は、実用的(サイクリングからレース入門までを考えたラインナップ)なモデルでリア変速10~13速となっています。

フロント変速をしなくてもいい「フロントシングル」という企画を採用しているモデルもロードバイク界でも普及してきました。

スペックの話をすると訳が分からなくなるので、用途にあわせてすぐにでも乗り出したいのでしたら「完成車」選ばれるほうがいいです。

また、「バラ完」といってフレームを購入して、コンポーネント・ホイール・ハンドル・サドルなどパーツを選定してくみ上げる方法もあります。

ディスクブレーキモデルのバイクがリリースされて(規格がほぼほぼ統一された様になって)10年ほどたっていますので、好きなブランドのフレームを購入して組み立てるのもおすすめです。案外オークションやメルカリとかでフレームを仕入ると完成車よりコストパフォーマンスよく車体を組み立てられるかもしれません。

バラ完は今持っているコンポーネントを新しいフレームに乗せ換えて使用することもできる為、資産(手持ちのパーツ)を無駄なく使い続けることができるでしょう。

ここで問題なのがブレーキの規格です。おそらくここで大半の方がディスクブレーキモデルへの乗り換えを躊躇してしまうのだと思います。

油圧ディスクブレーキにできない・導入に踏み切れないわけ

これもコストパフォーマンスの問題だと思います。リムブレーキモデルのSTIレバー(変速機能付きNブレーキレバー)の価格と油圧ディスクブレーキのレバーは、グレードにもよりますが価格が2倍近く跳ね上がります。機械式か電動かで価格はもっと変わるし、電動を選択したのであればレバーだけでなく変速機も電動にする必要があります。

機械式を選択しても、12速からは油圧ディスクブレーキレバーしかラインナップがないためパーツ代が電動コンポーネントよりは安いにしてもそこそこ掛かります。そうなると30万は予算として覚悟しておきたいところ。

「いやいや高すぎだよ。フレームかってホイールも付けたら50万超えたんだけど」

こうなる結果もしばしあります。だったらセール時期を狙って完成車買ったほうがいいじゃん。

そういう話になると、この話は終わるので話を戻します。

費用を抑えて、憧れのフレームをバラ完してコストパフォーマンスよく組むにはどうすればいいのか。

ディスクブレーキ規格を「機械式ディスクブレーキ」にすると問題が解決するかも

機械式ディスクブレーキ

油圧ディスクブレーキと機械式ディスクブレーキ。世の中にはこの2つの規格が存在します。

機械式ディスクブレーキは「ブレーキワイヤーを引っ張ってブレーキを動作する」ディスクブレーキになります。リムブレーキと原理は一緒です。

機械式ディスクブレーキ最大のメリットは、リムブレーキモデルで使用していたレバーがそのまま使えることです。ブレーキだけ機械式ディスクブレーキにしてしまえばいいので、コンポーネントをすでに持っているユーザーからしてみれば、フレームとホイールさえ買えばバラ完できます。

これはかなりコストを抑えられるぞ!!実際わたしも機械式ディスクブレーキを使用してバラ完をしました。

キャノンデール CAAD13は、最初プロマックスの330Rという機械式ディスクブレーキと、手持ちのシマノ105 R7000(2×11速)でバラ完しました。

(12速以上はブレーキワイヤーで動作するレバーがないため、コスパよくバラ完でディスクブレーキモデルを組むには11速までが組むので精一杯だと思います。)

ホイールはご縁があって知り合いから頂いた物があったので、追加で購入が必要だったのはBBくらいでいた。これで概算20万程で僕のCAAD13は完成しました。高性能ディスクブレーキモデルのフレームで乗り出し20万はかなり費用を抑えられたのではないでしょうか。リムブレーキ全盛時代にリリースされていたCAAD10でも20万程からラインナップがあったと思います。

機械式ディスクブレーキのデメリット

当初は機械式ディスクブレーキで楽しんでいましたが、その後CAAD13には油圧ディスクブレーキをとりつけました。理由はいろいろありますが、機械式ディスクブレーキ特有のデメリットがあったためです。

機械式ディスクブレーキはブレーキが消耗するとレバータッチが変化していきます。ワイヤーが緩んだような感触というか、ブレーキパットにローターが接触して音が鳴りやすかったりとか。機械式ディスクブレーキはその構造上メンテナンス頻度が高いのです。

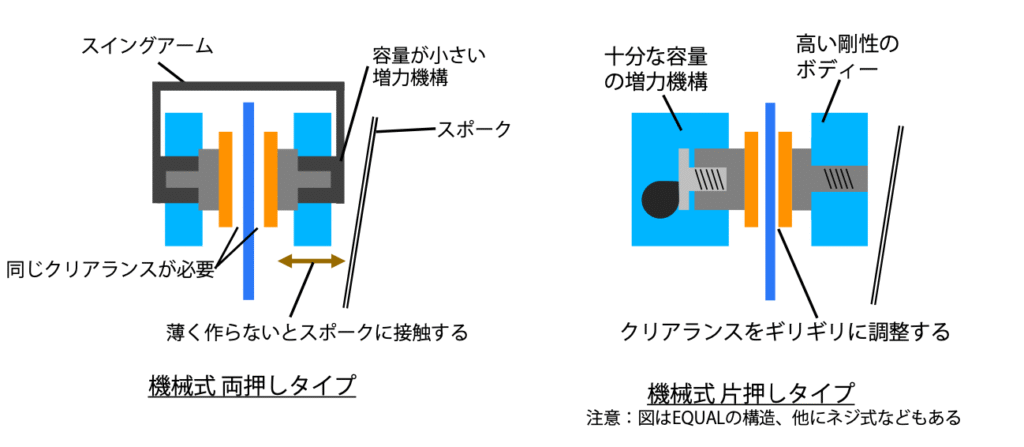

機械式ディスクブレーキには「シングルピストンタイプ」と「デュアルピストンタイプ」の2種類があります。

シングルピストンタイプは、レバー操作時左側のピストンが押し出されて、位置が固定された右側のピストンにローターを押し当てて制動する仕組みです。

シングルピストンタイプは機構がとても単純なためレバーの引きがとても軽く、そしてブレーキ自体も安価でお求めやすいです。しかし問題なのが固定された右側のピストンで、ローターを押し当てて制動するためブレーキパットが減ってくると押し当てる間隔が広くなりローターが歪んでパットに押し当てられることになります。この間隔がレバータッチの変化を生み、ローターが歪んでブレーキパットに接触する原因となるわけです。

定期的なメンテナンスとして、右側にパット位置が広がったらピストンをおしだして位置を調整する必要があります。このピストン調整が頻繁に起きる場合もあるため、多少の知識がなければブレーキを正常な状態で使い続けることは困難(めんどくさくてやりたくない)です。なので私は使い続けたプロマックス330Rを手放し、プロマックス デコードR という「デュアルピストンタイプ」の機械デスクブレーキへ交換することになります。

デュアルピストンタイプはシングルピストンタイプと違い、レバー操作時左右からピストンを押し出して制動します。シングルピストンタイプの弱点であった、片側のブレーキパットが消耗することによるレバータッチの変化が起きず、左右均等にブレーキパットが消耗します。レバータッチに変化が出た場合、ブレーキワイヤーの引き代を調整するだけでレバータッチを元に戻すことができます。リムブレーキのブレーキ調整と変わりませんね。

デュアルピストンタイプに変更したことで、メンテナンス頻度も難易度も低くなり快適となりました。じつはシングルピストンタイプは構造上シマノ製ディスクブレーキローターのように「放熱フィン」がついたローターが使用できません。フィンが右側のパットに接触してしますからです。デュアルピストンタイプの場合、油圧ディスクブレーキ同様に左右からピストンが押し出されるため、放熱フィンがついたディスクブレーキローターが問題なく使用できます。制動力の向上も期待でいるので、機械式ディスクブレーキならデュアルピストンタイプ一択でしょ!!

しかし、ちゃんとデメリットはありますのでご紹介していきます。

まずデュアルピストンタイプのデメリットは、レバータッチが重いことです。

シングルピストンタイプは押し出されるピストンが一つなので、レバーを引く力1に対してピストンが動く力1となります。1:1の力で動作するためレバー操作は軽いです。

デュアルピストンタイプはレバーを引く力1にたいして、ピストンを2個動かさないといけません。

1:2の力が発生するため、レバーを強くひかないとそもそも制動力が期待できないのです。

あれ?意味なくないですか・・・

機械式ディスクブレーキのデメリットをまとめると

・メンテナンス頻度が多い

・ディスクブレーキパッドにローターが接触して音が鳴りやすい

・制動力が低い

この3つです。油圧ディスクブレーキはこれらのデメリットをすべて克服したスーパーブレーキなのです。私が最終的に油圧ディスクブレーキを導入したものうなずけますね。

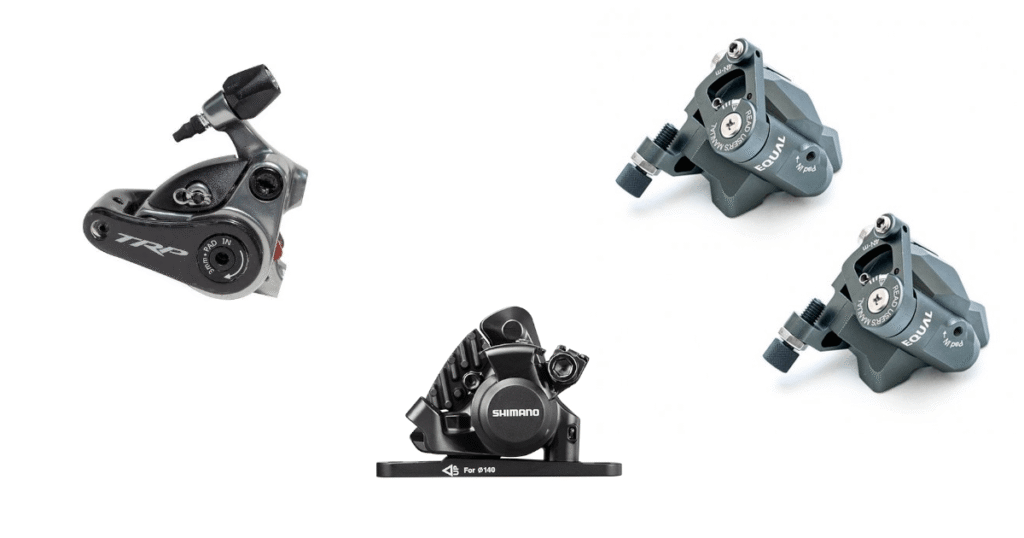

機械式ディスクブレーキのおススメモデル

機械式ディスクブレーキ最大のメリットはそのコスパです。今は油圧ディスクブレーキですが、長年使用し続けてきた機械式ディスクブレーキ達。私がおススメするモデルをご紹介いたします。

・プロマック 330R

わたしが最初に使用した機械式ディスクブレーキです。フラットバー用とドロップハンドル用とそれぞれ使用するタイプのブレーキレバーに適合したモデルをリリースしています。ロードコンポーネントで使用するならシルバーのモデルになります。

とにかくレバーが軽い。レバーの軽さでいえば油圧ディスクブレーキに匹敵します。調整を突き詰めることでとんでもない制動力を発揮するため、調整が決まった時は快感です!!

お値段も据え置き¥4,840円 (税込) しかも160mmローターがセット!!

デメリットを説明した通り「フィン付きのディスクブレーキローター」は使用できません。

付属するローターも6ホールタイプなので、センターロックタイプのホイールに使用する際は変換アダプターを用意する必要があります。

またブレーキパットが「エイビット製」なのも癖が強く、ほぼほぼ店頭で在庫しているお店はないので注文となります。使い続けるのであれば予備のブレーキパットを準備しておきましょう。

・シマノ BR-RS305

シマノの機械式ディスクブレーキになります。制動力・レバータッチ、どれも文句のつけようがないくらい完璧です。シングルピストンタイプになるのでメンテナンスは必要ですが、ワイヤーアジャストボルトが付属するので出先でもレバータッチの間隔を調整しやすいです。

シマノ製ロードバイク用ディスクブレーキパットを使用するので、放熱フィン付きブレーキパットも使用できます。ブレーキパットも入手しやすいのでメンテナンス製抜群です。が、なぜかブレーキワイヤーを固定するロックボルトがすぐに壊れます。ブレーキワイヤーを交換する際、このボルトを緩めると固定パーツが割れていることがあるのでスモールパーツを準備しておくことをお勧めします。

お値段 ¥9,427円 (税込)

・プロマックス デコードR

デュアルピストンタイプを選ぶならこれ一択です。レバータッチも軽く制動力もあるブレーキです。https://online.ysroad.co.jp/shop/g/g4935012356899/

比較対象としてテクトロにデュアルピストンタイプがありますが、どのモデルもブレーキとして意味を成していないため、すぐに捨ててプロマックス デコードRに交換するか、シングルピストンタイプにすることをお勧めします。

デコード Rはシマノ製ワイドタイプディスクブレーキパットを使用します。これはディスクブレーキモデルのクロスバイクやエントリーモデルのマウンテンバイクに使用されるため、ロードモデルよりさらに入手しやすくお手頃価格です。

ディスクブレーキローターもワイドタイプのブレーキパットに適合するもでるであればフィン付きのローターも使用できるので制動力を向上することも可能です。

デュアルピストンタイプなので取り付け時のブレーキセンター出しもシングルピストンタイプに比べてとても簡単なのもいいですね。

お値段¥6,930円(税込)

機械式ディスクブレーキを使用できるフレームを選ぼう

コスパは機械式ディスクブレーキ導入でどうにかできそうですね。機械式ディスクブレーキを導入する際はフレーム選びにポイントがあります。

CAAD13の様に「セミ内装」フレームであれば、ケーブルのルーティングも比較的簡単なので組み付けやすいと思います。これが「完全内装フレーム」の場合、まずケーブルを通す時点でとんでもない労力が発生します。ケーブルを通したのに、インナーケーブルが通らない。ブレーキが引けないなどのトラブルが発生した際、発狂間違いなしです。

完全内装フレームを機械式ディスクブレーキで組み付ける際は、必ず機械コンポーネントに対応しているか確認しましょう。「電動コンポーネント推奨」フレームの場合、そもそもフレーム内部にシフトケーブル・ブレーキケーブル、あわせて4本のケーブルが通らない可能性があります。

組み付けるハンドルも同様に、電動コンポーネント推奨のハンドル、または一体型ハンドルの場合はケーブルが通らないため機械式ディスクブレーキが使用できません。

いろいろ制約があるのは仕方ありませんが、それもふくめて自転車の楽しいところだと思います。

自分だけのバイクをバラ完する際にこのブログが役に立てば幸いです。

コメント